Organisationsstrukturtypen

Zusammenfassung

In diesem Leitfaden erfährst du:

Die Abteilungsstruktur: halb-unabhängige Abteilungen, schnell auf den Markt reagieren können, aber es besteht die Gefahr, dass Ressourcen dupliziert werden.

Die Matrixstruktur: Sie mischt funktionale und divisionale Elemente, was die Flexibilität erhöht, aber auch verwirrend sein kann.

Die hierarchische Struktur: pyramidenförmig, klare Kontrolle, festgelegte Rollen, kann aber die Entscheidungsfindung verlangsamen.

Wie sich jede Struktur auf die Entscheidungsfindung, Kommunikation und Zusammenarbeit auswirkt.

Wie wichtig es ist, die richtige Struktur zu wählen, die zu den Unternehmenszielen passt.

Praktische Tipps, wie du diese Strukturen mit Tools wie Miro visualisieren und verwalten kannst.

Miro kostenlos testen

Mehr als 80 Millionen Benutzer und 250.000 Unternehmen arbeiten im Innovation Workspace von Miro zusammen. Starte jetzt!

Einführung von Organisationsstrukturen

Eine Organisationsstruktur ist ein systematischer Ansatz, der die Hierarchie innerhalb einer Organisation beschreibt und die Rollen, Verantwortlichkeiten und Beziehungen ihrer Mitglieder festlegt. Die Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens sind zwar sein Gesicht, aber die Organisationsstruktur ist sein Rückgrat. Es sorgt für Stabilität, lenkt den Workflow und schafft Autorität, sodass alle, von der obersten Führungsetage bis hin zu den Mitarbeitern an der Front, zusammen an einem gemeinsamen Ziel arbeiten.

Organisationsstrukturtypen

Organisationsstrukturen haben sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt und sich an sozioökonomische Veränderungen, technologische Fortschritte und sich wandelnde Geschäftslandschaften angepasst. Früher haben Unternehmen oft strenge hierarchische Modelle mit klaren Befehlsketten von oben nach unten benutzt. Die waren perfekt für das Industriezeitalter, wo es vor allem auf Einheitlichkeit und Standardisierung ankam.

Mit dem Übergang ins digitale Zeitalter, mit seinem schnellen technologischen Fortschritt und den globalisierten Märkten, sind aber auch neue, anpassungsfähigere Strukturen entstanden. Konzepte wie Matrix-, flache oder vernetzte Strukturen sind in den Vordergrund gerückt und zeigen, wie wichtig Agilität, Flexibilität und die Zusammenarbeit über verschiedene Bereiche hinweg im heutigen dynamischen Geschäftsumfeld sind.

Schauen wir uns mal ein paar dieser traditionellen und moderneren Organisationsstrukturen an.

Funktionale Struktur

Eine funktionale Struktur ist einer der häufigsten Organisationsstrukturtypen. Hier ist die Organisation nach den Aufgaben, die sie macht, aufgeteilt. Abteilungen wie Marketing, Finanzen, Personalwesen und Betrieb werden zu eigenständigen Einheiten. Stell dir das für Anfänger so vor, als würdest du eine Schule organisieren, wo die Fachbereiche in Fächer wie Mathe, Geschichte oder Naturwissenschaften unterteilt sind.

Der funktionale Ansatz sorgt für klare Definition der Rollen, sodass man sich voll auf seine Expertise konzentrieren kann. Es macht die einzelnen Abteilungen effizienter. Das kann aber auch zu einer Silo-Mentalität führen, wo Abteilungen isoliert voneinander arbeiten, was die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen erschweren könnte.

Abteilungsstruktur

In einer Divisionsstruktur ist die Organisation in mehrere Abteilungen aufgeteilt, von denen jede für ihre eigenen Aufgaben zuständig ist. Diese Unterteilungen können nach Produkten, geografischen Gebieten oder Kundensegmenten gehen. Es ist wie ein Haufen kleiner Firmen innerhalb einer größeren Organisation, von denen jede einen bestimmten Markt oder ein bestimmtes Produkt bedient.

Die größte Stärke der Struktur ist, dass sie sich auf das Wesentliche konzentriert; jede Abteilung kann schnell auf die Marktbedingungen reagieren, ohne von der ganzen Organisationsbürokratie aufgehalten zu werden. Das kann aber auch dazu führen, dass Ressourcen dupliziert werden, wenn mehrere Abteilungen ähnliche Aufgaben haben.

Matrix-Organisationsstruktur

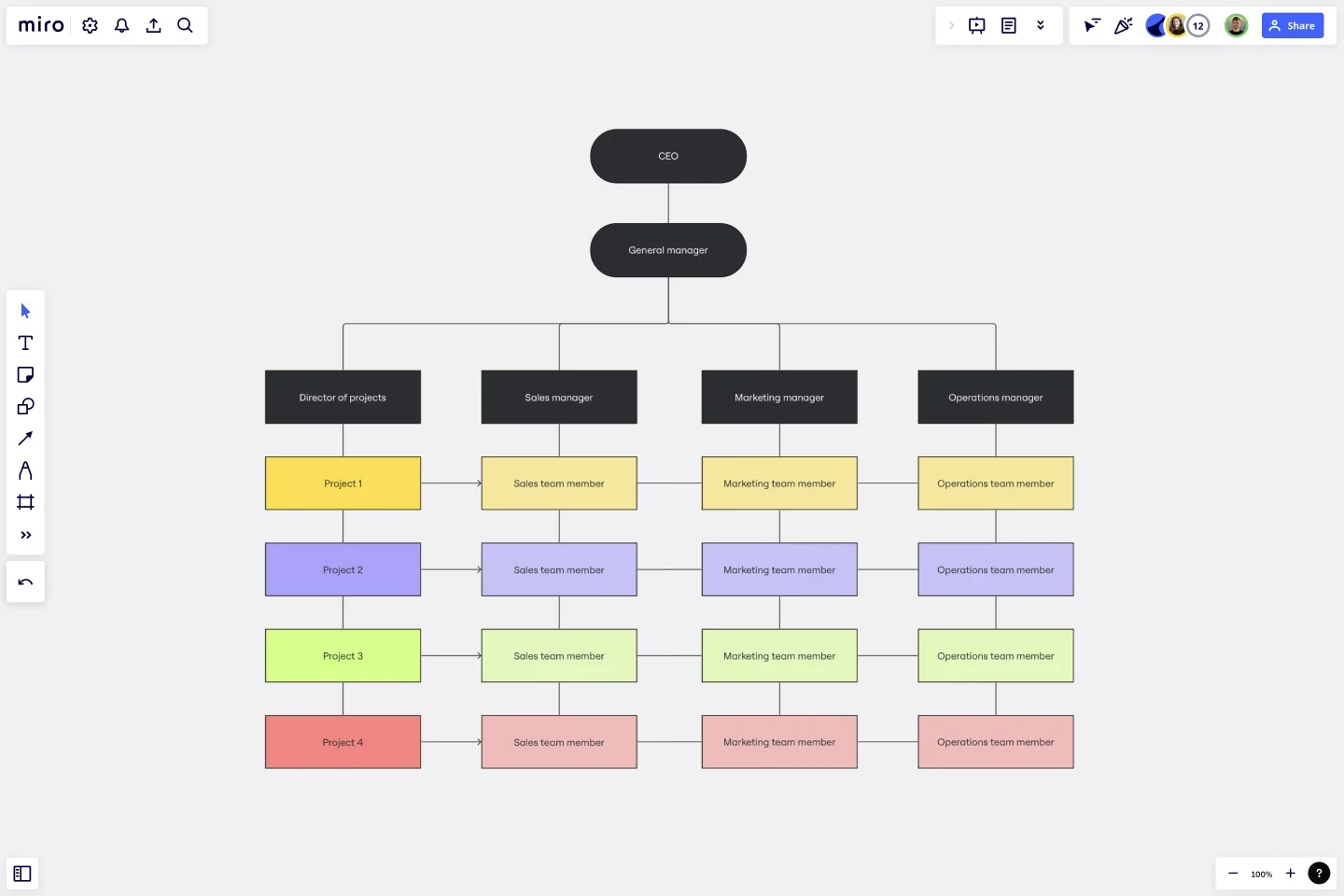

Die Matrixstruktur ist eine Mischung aus funktionalen und divisionalen Strukturen, bei der die Mitarbeiter mehreren Vorgesetzten unterstehen. Stell dir ein Raster (oder eine „Matrix“) vor: Vertikal könntest du funktionale Rollen haben und horizontal Projekt- oder Produktteams. Ein Mitarbeiter könnte sowohl einem funktionalen Manager als auch einem Projektmanager unterstellt sein.

Die doppelten Berichte sollen die Ressourcennutzung und Flexibilität verbessern. Es hilft dabei, sich bei schwierigen Aufgaben anzupassen. Allerdings gibt's auch ein paar Probleme, weil die doppelten Befehlsketten manchmal zu Verwirrung oder sogar zu Interessenkonflikten führen können.

Hierarchische Organisationsstruktur

Die hierarchische Struktur sieht aus wie eine Pyramide: Am unteren Ende sind die meisten Leute, und je weiter man nach oben kommt, desto weniger gibt's. Ganz oben sitzt die Unternehmensleitung. Jede Ebene steuert die Ebene direkt darunter. Für alle, die dieses Konzept noch nicht kennen: Stell dir ein militärisches Rangsystem vor, von Generälen bis hin zu Soldaten.

Diese Methode sorgt für klare Rollen und Verantwortlichkeiten, sodass jeder weiß, wo er in der Hackordnung steht. Aber die starre Struktur kann manchmal die Entscheidungsfindung verlangsamen, weil jede Entscheidung möglicherweise durch verschiedene Ebenen gehen muss.

Flache Struktur

Im Gegensatz zum hierarchischen Modell hat eine flache Struktur nur wenige oder gar keine mittleren Führungsebenen. Im Grunde ist es ein „flacheres“ System, wo mehr Leute einer kleinen Gruppe von Managern unterstellt sind. Für alle, die nicht in der Unternehmenswelt unterwegs sind: Stell dir ein Startup-Umfeld vor, wo die Rollen flexibel sind und man direkt mit dem CEO reden kann. Mit weniger Hierarchiestufen kann man die Entscheidungsfindung schneller vornehmen, und die Mitarbeiter fühlen sich vielleicht mehr in die Ausrichtung des Unternehmens eingebunden. Wenn ein Unternehmen aber wächst, kann diese Struktur nicht mehr funktionieren und dazu führen, dass ein paar Leute im Management ganz schön viel Stress haben.

Netzwerk-Organisationsstruktur

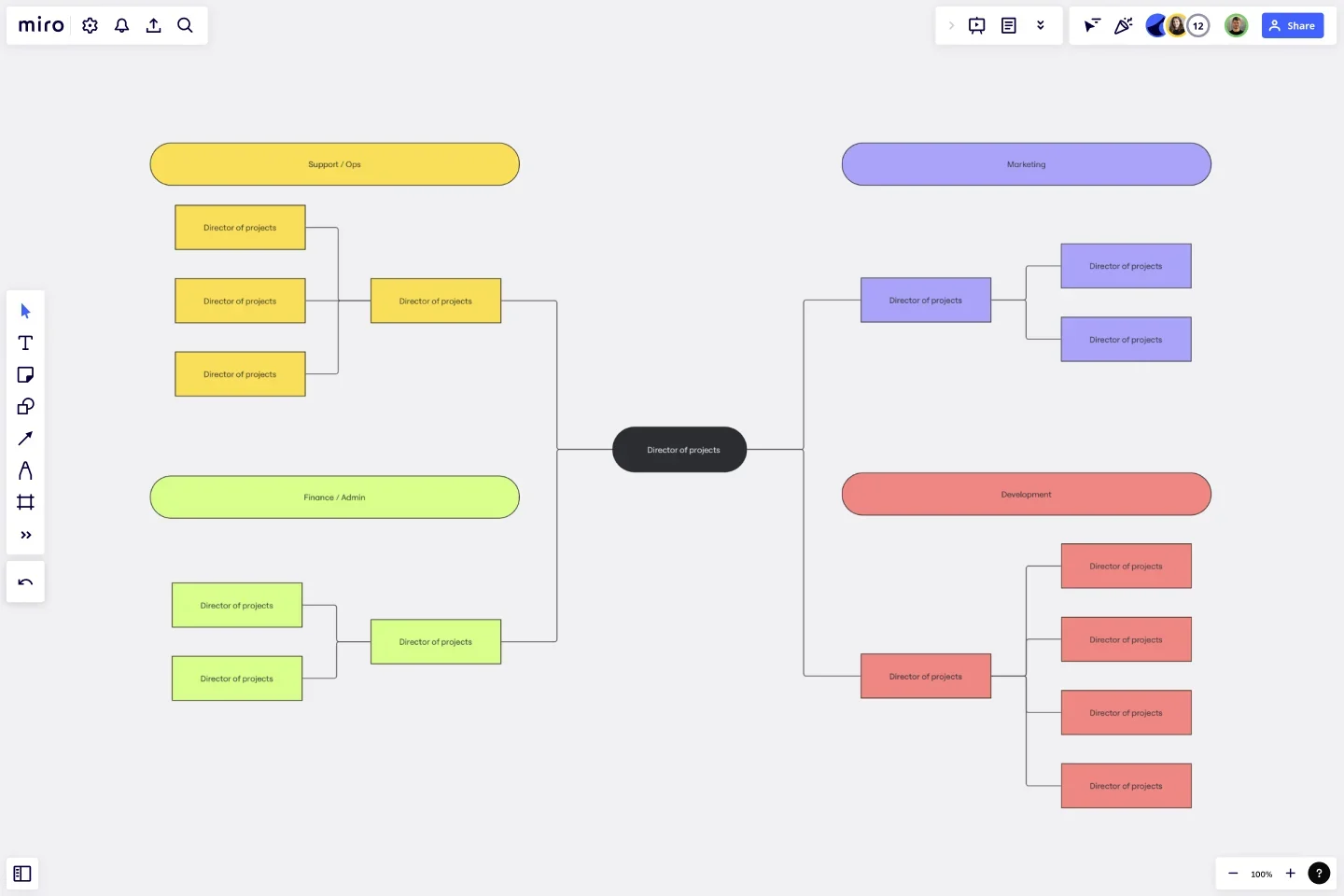

Die Netzwerkstruktur ist eher dezentral aufgebaut, wobei bestimmte Aufgaben oder Dienste an andere Organisationen ausgelagert werden, wodurch ein Netzwerk aus voneinander abhängigen Einheiten entsteht. Diese Struktur gibt Unternehmen echt viel Flexibilität und Skalierbarkeit, sodass sie auf globale Talente und Ressourcen zugreifen können. Der Nachteil ist, dass es manchmal schwierig sein kann, externe Partnerschaften zu verwalten und zu überwachen.

Team-basierte Organisationsstruktur

Hier ist die Organisation in Teams aufgeteilt, die für bestimmte Aufgaben oder Projekte zuständig sind. Diese Teams arbeiten ziemlich eigenständig und legen oft ihre eigenen Ziele und Workflows fest. Team-basierte Strukturen können die Zusammenarbeit und Innovation fördern, weil die Leute unterschiedliche Sichtweisen einbringen. Man muss aber aufpassen, dass die Teams sich untereinander abstimmen und mit den übergeordneten Zielen der Organisation im Einklang sind.

Hybridstruktur

Die hybride Struktur mischt Elemente aus verschiedenen Organisationsstrukturtypen und passt sich so den besonderen Anforderungen des Unternehmens an. Es schafft ein Gleichgewicht, indem es für funktionale Effizienz sorgt und gleichzeitig Spezialisierung oder Dezentralisierung ermöglicht, wo es nötig ist. Durch die Einführung einer hybriden Struktur können Unternehmen die Vorteile mehrerer Strukturen nutzen und gleichzeitig deren jeweilige Nachteile abmildern. Die Herausforderung besteht darin, eine reibungslose Integration zu gewährleisten und mögliche Konflikte oder Überschneidungen zu vermeiden.

Was beeinflusst die Wahl der Organisationsstruktur?

Das Design der Struktur einer Organisation ist kein bloßes Spiel von Testversion und Irrtum. Es ist eher eine strategische Entscheidung, die von verschiedenen Sachen beeinflusst wird. Genauso wie Architekten bei der Planung eines Gebäudes auf Umwelt-, Funktions- und ästhetische Aspekte achten, müssen Führungskräfte viele Faktoren berücksichtigen, wenn sie die beste Organisationsstruktur finden wollen. Schauen wir uns mal die vielen Überlegungen an, die bei dieser wichtigen Entscheidung für die Art der Organisationsstruktur eine Rolle spielen:

1) Größe und Umfang des Unternehmens

Einfach gesagt, die Größe eines Unternehmens hängt davon ab, wie viele Leute dort arbeiten, während es bei der Größe eher darum geht, wie weit das Unternehmen reicht und wie kompliziert es ist. Eine lokale Bäckerei hat andere bauliche Anforderungen als ein multinationales Technologieunternehmen. Für kleinere Firmen könnte eine flache Struktur mit ihrer Flexibilität und direkten Kommunikation besser passen. Umgekehrt tendieren große Unternehmen oft zu hierarchischen oder Matrixstrukturen, um ihre umfangreichen Abläufe effizient zu verwalten.

2) Geschäftsziele und Strategie

Jedes Unternehmen hat bestimmte Ziele, egal ob es um Marktführerschaft, Innovation oder Kundenorientierung geht. Die übergreifende Strategie zeigt, wie man diese Ziele erreichen kann. Ein Unternehmen, das auf schnelle Innovationen setzt, könnte eine Matrix- oder Divisionsstruktur einführen, um die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen zu fördern. Andererseits könnte ein Unternehmen, das auf Kostenführerschaft setzt, wegen der Effizienz eher eine funktionale Struktur wählen.

3) Branchen- und Marktdynamik

Das betrifft das Umfeld, in dem ein Unternehmen arbeitet. Branchen wie die Tech-Branche sind schnelllebig und entwickeln sich ständig weiter, während Sektoren wie die Versorgungswirtschaft eher stabil und berechenbar sind. In unruhigen Märkten ziehen es Unternehmen vielleicht vor, flexible Strukturen wie Matrix- oder flache Strukturen zu haben, um sich schnell anpassen zu können. Stabile Branchen tendieren vielleicht eher zu traditionellen hierarchischen Modellen, bei denen Stabilität und Klarheit wichtig sind.

4) Unternehmenskultur und Werte

Kultur umfasst die gemeinsamen Werte, Überzeugungen und Verhaltensweisen innerhalb einer Organisation. Es ist diese unbeschreibliche Stimmung, die bestimmt, wie die Dinge gemacht werden. Ein Unternehmen, das auf Eigenständigkeit und Innovation setzt, könnte eher eine flache oder abteilungsbezogene Struktur haben, die den Mitarbeitern auf allen Ebenen mehr Verantwortung gibt. Andersrum könnte ein Unternehmen, das Wert auf Disziplin und klare Befehlsketten legt, sich für eine eher hierarchische Struktur entscheiden.

5) Regulierungs- und Compliance-Anforderungen

Bestimmte Branchen, wie die Finanz- oder Gesundheitsbranche, müssen strenge Vorschriften einhalten. Compliance ist keine Option, sondern Pflicht. In Branchen mit strengen Vorschriften kann eine klare hierarchische oder funktionale Struktur besser sein. Eine klare Abgrenzung der Rollen kann dabei helfen, dass die Compliance-Standards immer eingehalten werden.

6) Technologische Fortschritte

Mit dem Fortschreiten des digitalen Zeitalters verändert die Technologie immer mehr, wie Business funktionieren, von KI-basierten Insights bis hin zu Tools für Remote Work. Firmen, die bei der Einführung neuer Technologien ganz vorne mit dabei sind, tendieren vielleicht eher zu dynamischen Strukturen wie Matrix- oder Divisionsstrukturen, um die Vorteile der technologischen Innovationen voll auszuschöpfen. Diese Strukturen können die Agilität und Zusammenarbeit fördern, die in einer technologieorientierten Welt wichtig sind.

Abschließende Gedanken zu den Organisationsstrukturtypen

Organisationsstrukturen spielen eine entscheidende Rolle für den Erfolg und die Nachhaltigkeit. Diese Strukturen bieten mehr als nur eine Hierarchie oder eine Befehlskette; sie formen die Kultur, beeinflussen den Entscheidungsprozess und steigern die betriebliche Effizienz. Vom klassischen hierarchischen Modell, das für Klarheit und Autorität steht, bis hin zu moderneren flachen oder Matrixstrukturen, bei denen Flexibilität und Zusammenarbeit im Vordergrund stehen, hat jede Struktur ihre eigenen Stärken und Herausforderungen.

Eins ist total klar: Es gibt keine Lösung, die für alle passt. Die beste Struktur für jede Organisation hängt von ihren spezifischen Zielen, der Branche, in der sie tätig ist, ihrer Größe und den Herausforderungen ab, denen sie gegenübersteht. Und so wie sich die Geschäftswelt durch technologische Fortschritte und eine sich verändernde Marktdynamik weiterentwickelt, so werden sich auch die Art und der Aufbau von Organisationsstrukturen weiterentwickeln.

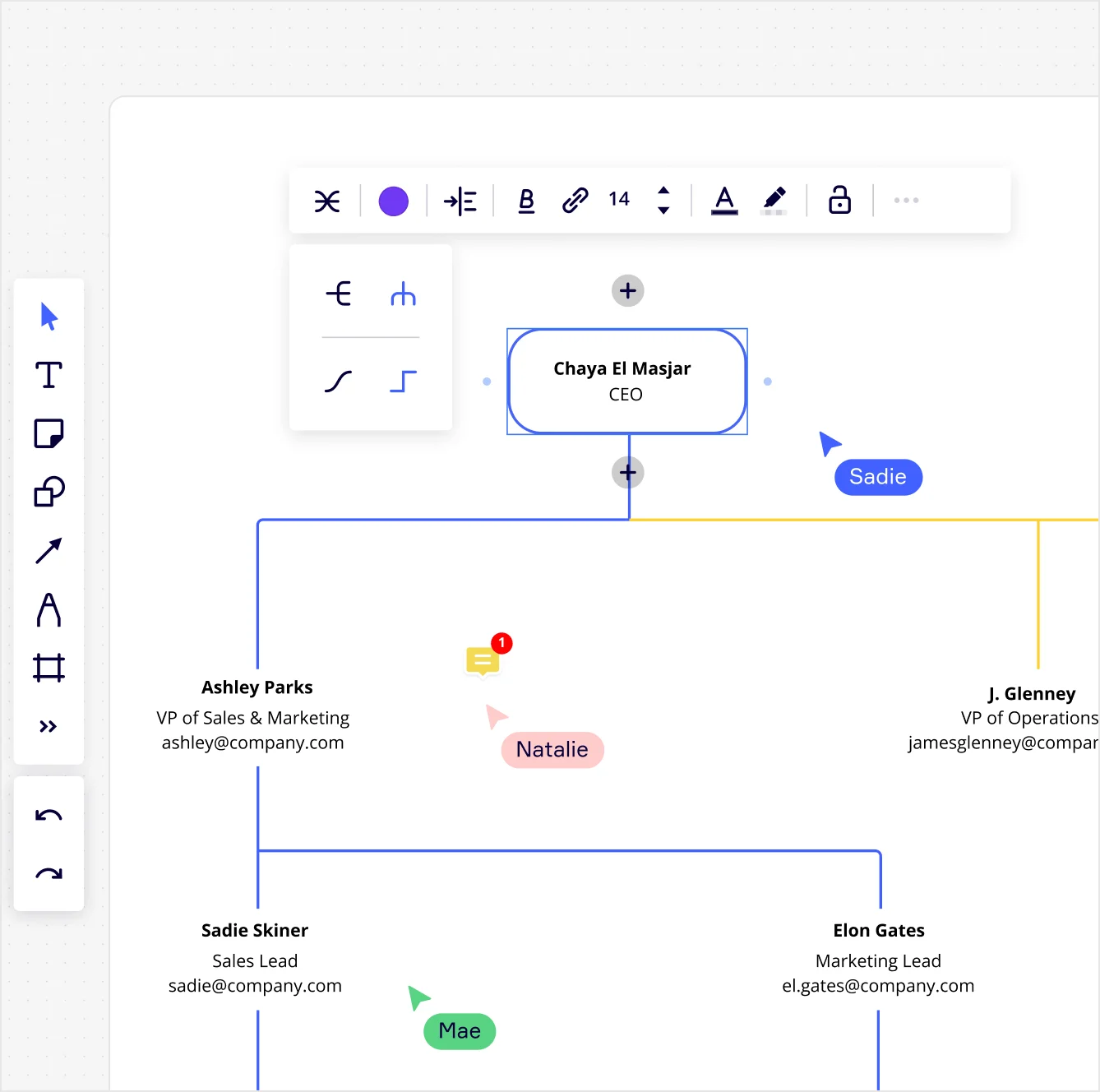

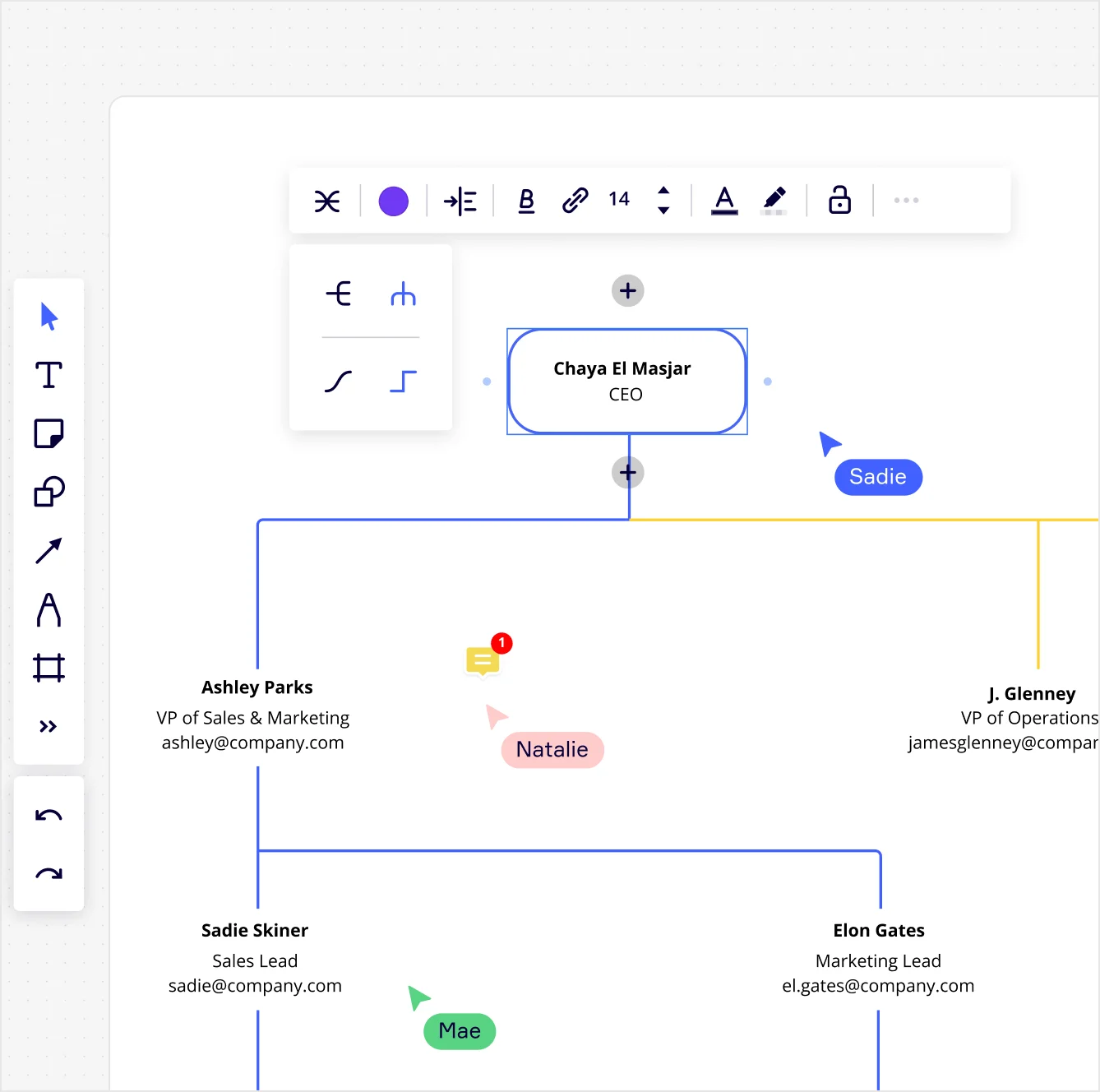

Um eine Organisationsstruktur effektiv zu visualisieren und darzustellen, kannst du das Organigramm Tool von Miro nutzen, ein Tool, das deinem Team oder deiner Organisation Klarheit und Struktur verleiht.

Verfasser: Miro-Team

Letzte Aktualisierung: 10. Oktober 2025